はじめに|狭小住宅における防音の必要性

近年、都市部における住宅供給のニーズとして注目されている「狭小住宅」。限られた敷地を最大限に活かして機能的な暮らしを実現する住まいとして人気がありますが、課題も少なくありません。その一つが「防音性の確保」です。

福岡市早良区は交通の便が良く、学校や商業施設も多いため、多様なライフスタイルが混在するエリアです。その分、周囲の生活音や交通音など、外部からの音が気になりやすい立地も多く見られます。また、隣家との距離が近い場合、室内から発生する音にも気を配る必要があります。

狭小住宅では、面積や設計上の制約により、一般的な住宅よりも音がこもりやすく、伝わりやすい傾向があります。本記事では、福岡市早良区の地域特性を踏まえつつ、狭小住宅における防音対策と、快適な住環境を実現するための具体的な方法について解説していきます。

騒音の種類と発生源の把握

防音対策を講じるためには、まずどのような騒音があるのかを理解することが大切です。大きく分けて、音には「外部騒音」と「内部騒音」があります。

外部騒音には、道路を走る車の音、通行人の声、近隣住宅からの生活音、さらには学校や公園からの子どもの声などがあります。早良区のように、住宅街と商業エリアが混在する地域では、時間帯によってさまざまな音が入り込みやすくなります。

一方、内部騒音には、家電の稼働音、テレビや音楽の音、配管を流れる水音、足音などがあります。家族間の生活リズムが異なる場合や、テレワークや在宅学習を行う家庭では、生活音がストレスとなることもあります。

さらに、音には「空気伝播音」と「固体伝播音」があり、それぞれに対応した対策が必要です。空気伝播音は、声や音楽など空気中を伝わる音で、壁や窓の遮音性能が対策の鍵になります。固体伝播音は、床の衝撃音や壁を伝う振動などで、構造体そのものに対策が求められます。

防音性を高めるための建材と施工方法

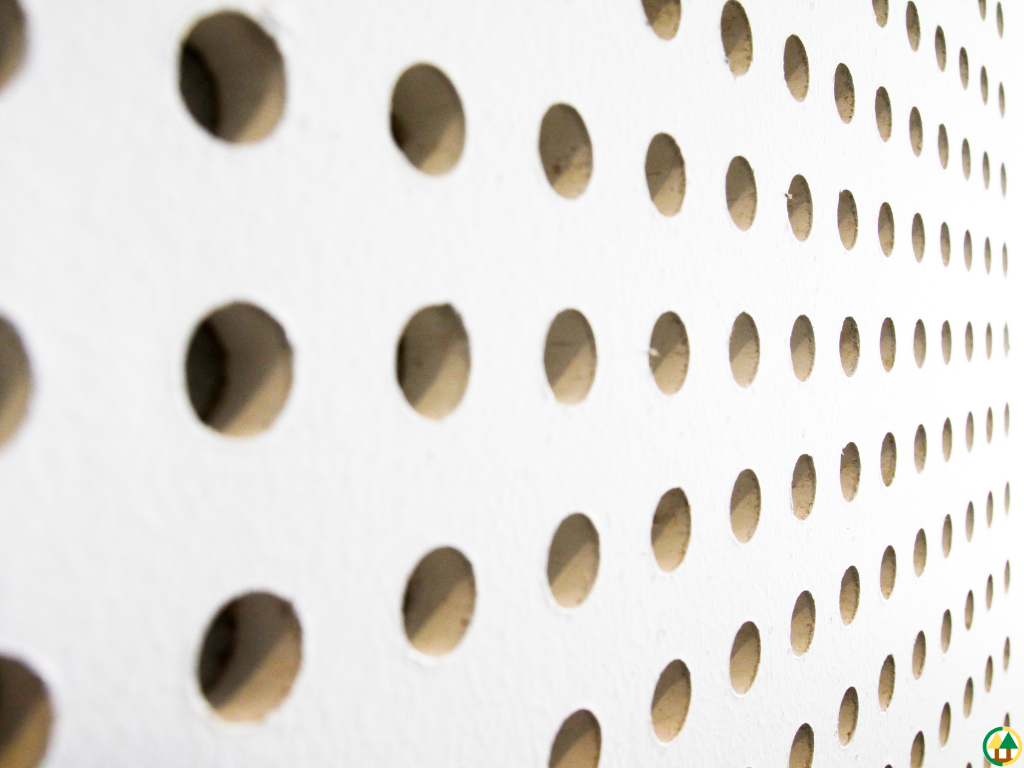

音を効果的に遮断・吸収するためには、建材の選定と適切な施工が不可欠です。まず壁や床の構造から見てみましょう。一般的に、壁には石膏ボードが使用されますが、防音対策としては、二重に重ね張りする方法が有効です。中間に遮音シートや吸音材を挟み込むことで、音の伝播を大幅に抑えることができます。

天井にも同様の工法を採用することで、上下階の音のやりとりを軽減できます。特に狭小住宅では吹き抜けやロフトがある場合も多いため、空間のつながりによって音が広がりやすくなります。こうした空間の断熱と遮音を両立することで、快適な室内環境が実現できます。

窓まわりでは、防音サッシや複層ガラス、さらにトリプルガラスの採用が有効です。窓は音の出入り口となるため、遮音性能の高いガラスやフレームを選ぶことで外部騒音の侵入を防げます。また、玄関ドアも遮音性能が高い製品を選ぶことで、車通りの多い道路に面した住宅でも安心感が増します。

床には遮音マットを敷き、さらにフローリング材を浮かせて施工する「浮き床工法」を取り入れることで、下階への音の伝わりを抑えることができます。

間取りと家具配置による防音対策の工夫

防音性を高めるための工夫は、建材や設備だけではありません。間取りの設計や家具の配置でも、防音性を向上させることが可能です。

たとえば、騒音の発生源となる道路側には、水回りや収納スペースを配置することで、音の侵入を緩和できます。また、寝室や書斎など静けさが求められる部屋は、建物の奥や2階に配置すると効果的です。

また、収納やクローゼットは「音のバッファ」として機能します。壁一面の収納を外壁側に配置すれば、外からの音を一層遮断できます。反対に、隣家との壁面に本棚や食器棚を設けることで、隣家からの音の侵入を防ぐことも可能です。

家具のレイアウトにも工夫が必要です。例えば、音を発する家電を壁から少し離して設置する、テレビの背後に吸音パネルを取り付けるなど、細かな配慮によって音の拡散や反響を抑えることができます。

生活習慣と設備機器による音の軽減

防音性を高めるには、住む人の生活習慣や使用する設備機器にも目を向けることが大切です。日常生活の中で発生する音をいかに抑えるかが、住環境の快適性を左右します。

まず、家電は静音タイプを選ぶことをおすすめします。洗濯機や食洗機、換気扇などは、稼働音の少ない製品が数多く発売されており、稼働時間も深夜ではなく日中にまとめるなど、生活音を意識したタイムマネジメントも効果的です。

床には、防音マットやラグを敷くことで、歩行音や物の落下音を吸収できます。特に集合住宅や2階建ての住宅では、階下への配慮として非常に有効です。また、スリッパやソフト素材のスツールを活用することで、日々の音の蓄積を軽減できます。

テレビやオーディオ機器の音量にも注意が必要です。音の反響を抑えるために、壁際に吸音素材を取り入れる、カーテンを厚手にするなどの工夫で、周囲への影響を最小限にとどめることができます。

福岡市早良区の立地特性と防音対応のヒント

福岡市早良区は、地下鉄や幹線道路が通る便利なエリアである一方で、住宅地が密集している地域も多く、防音対策の必要性が高い立地です。特に幹線道路沿いや線路沿いでは、外部騒音への対策が住宅設計の要になります。

このような地域では、住宅の向きや窓の配置が重要になります。主要道路に面する側の窓を小さくし、通風や採光は裏手や中庭から確保するなど、音と光のバランスを考えた設計が有効です。

また、周辺住宅との距離が近いエリアでは、隣家との間に設ける塀や植栽が、音を緩和するクッションとなります。建物間に緑を挟むことで、視覚的な距離だけでなく、音に対する心理的なストレスも軽減されます。

さらに、地域ごとの建築制限や防火地域の条件により、防音性の高い外壁や窓材の使用が求められる場合もあります。地域の条例や法規制を踏まえた上で、防音対策を計画的に進めることが大切です。

まとめ|快適な住環境をつくるための音との向き合い方

狭小住宅において、音の問題は決して軽視できない要素です。空間が限られている分、音の反響や伝播がダイレクトに生活に影響を及ぼします。しかし、防音建材の選定、適切な施工、間取りの工夫、さらには生活スタイルの見直しによって、住まいの快適性を大きく向上させることができます。

福岡市早良区という都市と住宅が密接に共存する地域においては、周辺環境に即した防音対策が求められます。外部の音に対しては遮音と吸音を効果的に組み合わせ、内部の生活音については配慮と工夫で対応する。そうした積み重ねが、狭小住宅でも心地よく暮らせる空間づくりにつながるのです。

音は目に見えませんが、確実に暮らしの質を左右します。狭小住宅の防音対策は、住む人の健康と安心、そして心地よさを支える大切な住環境整備の一環です。限られたスペースの中でも、静かで快適な暮らしを実現するためのヒントを、住まいの設計にぜひ取り入れてみてください。

お問い合わせはこちら

株式会社 馬渡ホーム

取締役会長 馬渡 永実

代表取締役 馬渡 勇一

〒819-0043

福岡県福岡市西区野方5-39-2

電話:092-892-2025(フリーダイヤル :0120-718-933)

FAX:092-892-2026

E-mail:info@mawatari-home.jp

URL:https://www.mawatari-home.jp/