※2025年07月22日 新築・GX志向型住宅分の補助金申請額が予算上限額に達したため、交付申請(予約含む)の受付を終了しています。

子育てグリーン住宅支援事業事務局HPより:https://kosodate-green.mlit.go.jp/news/2025072204.html

2025.7.29 追記

子育てグリーン住宅支援事業の概要

「子育てグリーン住宅支援事業」は、国土交通省が環境省と連携し、新たにZEH水準を大きく上回る省エネ住宅「GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅」を位置づけ、購新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)や、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする高い省エネ性能を有する住宅(長期優良住宅、ZEH水準住宅)の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)を支援するものです。目的は、子育て家庭を中心に快適に過ごせる住まいを提供すること、エネルギー消費を削減し、環境への負担を減らすことです。

2024年度に実施された「子育てエコホーム支援事業」の2025年度版となります。

子育てグリーン住宅支援事業の主な目的

- エネルギー価格など物価高騰の影響を受けやすい「子育て世帯」や「若者夫婦世帯」を中心に「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」(=GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅)の導入を支援すること。

- 2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けて支援すること。

子育てグリーン住宅支援事業の対象

- 一定の条件を満たすすべての世帯 ⇒ GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅

- 子育て世帯:18歳未満の子どもがいる世帯

- 若年夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下

GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅とは

GX志向型住宅は、グリーントランスフォーメーション(Green Transformation, GX)を反映させた住宅で、カーボンニュートラルを実現するために、エネルギー効率の最大化と再生可能エネルギーの積極的利用を目指す住宅です。脱炭素社会の実現に向けて、エネルギー消費の削減とCO2排出の抑制が重要な要素となります。

GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅の条件

以下の①、②及び③に該当するもの。

①断熱等性能等級「6以上」

②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」

③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」

※寒冷地等に限っては75%以上(Nearly ZEH)も可。 都市部狭小地等の場合に限っては再生可能エネルギー未導入(ZEH Oriented)も可。 共同住宅は、別途階数ごとに設定する。

子育てグリーン住宅支援事業の対象世帯・対象住宅・補助額

子育てグリーン住宅支援事業の対象世帯・対象住宅・補助額についてまとめた表です。

※国土交通省HP参照:https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001249.html

子育てエコホーム支援事業とはどう違う?

子育てグリーン住宅支援事業は2024年度に実施された「子育てエコホーム支援事業」の2025年度版となりますが、どのように違うのか、表にまとめてみました。

| 項目 | 子育てグリーン住宅支援事業【2025年度】 | 子育てエコホーム支援事業【2024年度】 | ||||

| 対象世帯 | 子育て世帯、若者夫婦世帯、および一定条件を満たすすべての世帯。 | 子育て世帯、若者夫婦世帯(いずれかが39歳以下の世帯)。 | ||||

| 対象住宅(新築) | GX志向型住宅、長期優良住宅、ZEH水準住宅 | 長期優良住宅、ZEH水準住宅 | ||||

| 対象住宅(リフォーム) | 必須工事:開口部断熱改修、躯体の断熱改修、エコ設備設置 附帯工事:子育て対応改修、バリアフリー改修等 | 住宅の省エネ改修工事や子育て対応改修(例:バリアフリー、空気環境改善)。 | ||||

| 補助金額(新築) | – GX志向型住宅:最大160万円/戸 | |||||

| – 長期優良住宅:100万円または80万円/戸 | – 長期優良住宅:上限100万円 | |||||

| – ZEH水準住宅:60万円または40万円/戸 | – ZEH水準住宅:上限80万円 | |||||

| 補助金額(リフォーム) | – Sタイプ(全ての工事実施):上限60万円/戸 | – 対象世帯改修:上限30万円~60万円/戸 | ||||

| – Aタイプ(一部の工事実施):上限40万円/戸 | – その他世帯:上限20万円~30万円/戸 | |||||

| 予算規模 | 2,250億円(令和6年補正予算案) | 2,100億円(令和5年分)+400億円(令和6年当初予算) | ||||

| 主な違い | ZEHやGX志向型住宅など高い省エネ性能を重視。リフォームでは特定の省エネ工事が必須。 | 子育て世帯・若者夫婦世帯向けに省エネ投資の下支えを行う。 | ||||

上記の表を見ると、2024年度の子育てエコホーム支援事業では子育て世帯や若者夫婦世帯向けの事業だったのに対し、2025年度の子育てグリーン住宅支援事業ではGX志向型住宅であればすべての世帯が対象となっており、より多くの方が対象となっています。

条件を満たすための会社選びのポイント

GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅の条件

1. 断熱等性能等級「6以上」

2. 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」

3. 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」

1、2及び3に該当すればGX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅とみなされるとのことですが、単に住宅の断熱等級6以上というだけではありません。

再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」、再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」という基準は、住宅性能を評価する上で重要なポイントです。高性能住宅においては断熱性と同様に気密性も非常に重要ですが、これらの基準では気密性能についての明確な記載がありません。しかし、エネルギー消費量の計算において断熱性と気密性は無視できない要素です。

これらの基準を満たすためには、断熱性能はもちろん、気密性能にも配慮した設計が求められます。そのため、余裕をもった基準設定が可能な設計会社を選ぶことが大切です。また、2つの基準を正確に理解し、それに基づいた計算ができる計算力も不可欠です。これらの計算は設計段階で行われるため、設計力と計算力を兼ね備えた会社に依頼する必要があります。

さらに、基準を満たすための具体的な提案ができる会社であれば、より信頼性が高いと言えるでしょう。当社では、これらすべての条件を満たす設計・提案が可能です。

HEMS「Home Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム)」

またGX志向型住宅の場合、「高度エネルギーマネジメントシステムによる制御」という項目が追加されていました(2025/2/7)。「高度エネルギーマネジメント(HEMS により、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能な手法)を導入すること。」との記載もあり、太陽光発電のHEMS設置が追加要件となってきます。

HEMSとは「Home Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム)とは、家庭内の電気製品の使用量や稼働状況をモニター等で見える化し、エネルギーの一元管理を行うことができるシステムです。太陽光発電設備や、エネルギー消費の大きい暖冷房設備、給湯設備を繋ぎ自動制御することで、電力使用の最適化が可能となるものもあります。

まだ詳細が不明な部分も多いので、現時点でどのレベルのHEMSが必要となるか明らかになっていません。また詳細が分かり次第追記していきます。

(2025/2/27追記)

子育てグリーン住宅支援事業のまとめ

子育てグリーン住宅支援事業は2024年度の子育てエコホーム支援事業の2025年度版であり、子育てエコホーム支援事業に比べて対象世帯が増えています。

子育てグリーン住宅支援事業はGX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅の条件を満たしていればすべての世帯に補助をもらえるようになっていますが、そのためにはどのようにすれば補助要件を満たすか設計、計算、提案できる会社に頼まなければなりません。設計力、計算力、提案力のある工務等を見極めて依頼することが大切です。当社では可能ですので、何か気になることがございましたらいつでも下記連絡先にお問い合わせください。

GX志向型住宅の条件を満たせば最大160万円の補助金が受け取れます。補助金をうまく活用して、お家づくりをしていきましょう!

≪GX志向型住宅補助金制度の目的と課題(2025.7.29 追記)≫

住宅の脱炭素化・エネルギー効率向上を目指し、2025年度に注目を集めた「GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅補助金」。最大160万円という高額補助が話題を呼び、申請希望者が殺到しました。

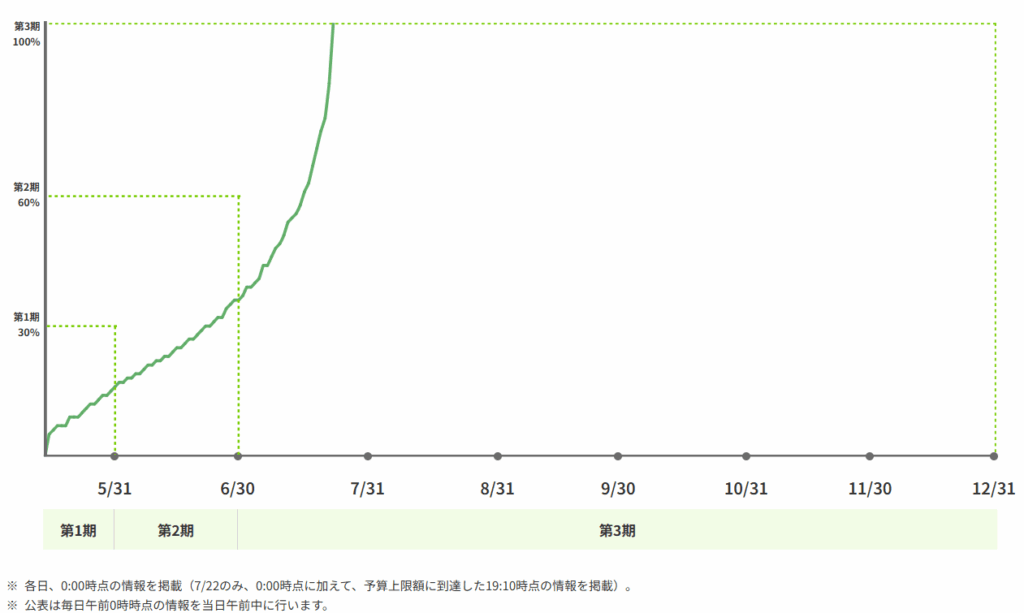

引用:子育てグリーン住宅支援事業HPより https://kosodate-green.mlit.go.jp/graph-gx/

しかし、制度が予定より早く終了した今、その目的や運用方法について改めて問い直す必要があるのではないか――そんな思いから、本記事では制度の意義と見えてきた課題、そして今後に向けた私たちの選択について考えてみたいと思います。

GX志向型住宅補助金制度に見る課題――本当にこの形でよかったのか?

GX住宅とは、省エネ性能に優れ、再生可能エネルギーの活用を前提とした、脱炭素社会に対応した新しい住宅のことで2025年度に創設された「GX志向型住宅補助金制度」は、住宅の高性能化やエネルギー効率の向上を通じて、持続可能な社会を目指す政策のひとつとして位置づけられました。住宅分野におけるグリーントランスフォーメーション(GX)を推進し、環境への負荷を減らすことがその狙いだったと受け取れます。

この制度の本来の目的は、単に補助金を配ることではなかったはずです。むしろ、高性能な住宅を一棟でも多く普及させ、未来の暮らしと地球環境にやさしい選択肢を広めていくことにあったのではないでしょうか。住宅は数十年単位で使い続けられる存在です。今この時期にどんな家を建てるかが、10年後、20年後のエネルギー消費や快適性、そして環境への影響を大きく左右する。そうした“暮らしの質”と“地球の未来”の両方に向けた投資――それがこの制度の意義だったように思います。

1.予定よりも早すぎた終了に対する戸惑い

制度開始当初は「12月まで申請可能」とされていましたが、実際には7月22日で受付が打ち切られました。この早期終了により、これから具体的に建築を進めようとしていた方々が申請できず、制度の恩恵を受けられなかったという方もいらっしゃったのではないでしょうか。検討中だった人たちにとって、「補助金に間に合うと思っていたのに」という戸惑いは少なくなかったかもしれません。せっかく性能の高い住宅を選ぼうとしていた人々に不公平感が残る結果となってしまった可能性があります。

2.予算規模と想定のミスマッチ

半年も経たずに予算が尽きてしまった背景には、想定を上回る申請数があったのかもしれません。ですが、制度設計段階でその需要をどの程度見込んでいたのか、またそれに対して予算が十分だったのかという点については疑問が残ります。もし制度の本来の目的が「GXな住宅を広めること」であったならば、より多くの人がそのメリットを受けられるような仕組みであってもよかったのではないかと感じます。

3.補助金額ばかりが注目された可能性

制度の内容を広める際に、「補助金がもらえる」というインパクトが先行して伝わっていた印象もあります。補助対象の住宅性能基準そのものや、その背景にある暮らしの快適性、将来へのメリットよりも、まず「いくらもらえるのか?」が注目されていたのではないでしょうか。もしそうだったとすれば、本来の意義であるGXの推進という理念が、十分に浸透しないまま制度だけが消化されてしまった可能性もあります。

4.先着順という方式の是非

今回の補助金制度では、先着順による受付が採用されていました。一見すると公平に見える仕組みではありますが、実際には「申請タイミング」「住宅会社の対応力」「工期の都合」といった要素が大きく影響します。そのため、本当に性能の高い住宅であっても、申請のタイミングが合わなければ補助対象から外れてしまう――そんな事態も起こり得たのではないでしょうか。制度の目的が「良質な住宅を増やすこと」だったとするなら、補助金が届くべきところに届いていたのかという点は、もう一度考える必要があるのかもしれません。

では、どうすればよかったのか――制度への改善点を考える

これまで見てきたような問題点を踏まえると、制度自体の意図は評価されるべきである一方で、運用面ではいくつか見直す余地があったのではないかと感じます。では、どうすれば制度がより多くの人にとって意味のあるものとなり、GXの本質的な推進につながったのでしょうか。

1. 期間と予算の「見通し」と「持続性」を重視した制度運用を

今回のように数か月で終了してしまう制度では、家づくりを慎重に進めている方が申請の機会を逃してしまう恐れがあります。補助制度が住宅選びの“運”に左右されてしまっては、本来の目的である「性能ある住宅の普及」から外れてしまうかもしれません。

たとえば、期間をもっと長期で確保する(予算も含めた十分な検討も必要)、あるいは年度をまたぐ安定的な制度化を目指すことで、「今は間に合わなかったけど次に挑戦したい」と前向きに考えられる環境を整えることができたのではないでしょうか。

2. 先着順ではなく、審査方式や段階的申請制度の導入を

公平性の観点からも、先着順は見直す必要があるかもしれません。性能の高さや住宅内容を基準に審査する、あるいは申請を数回に分けて段階的に受付ける方式であれば、「スピード重視」から「内容重視」への転換が図れると考えます。

本当にGX志向の住宅とはどういうものか?を評価軸とした申請形式にすることで、単に補助金が欲しい住宅ではなく、本質的に持続可能な家が対象となる設計に近づいていくはずです。

3. 補助の“金額”より“目的”を伝える広報の工夫を

注目を集めるためには補助金額を伝えることも大切ですが、「なぜこの基準が必要なのか」「どんな暮らしに繋がるのか」といった目的をしっかり伝える取り組みが不可欠です。住宅性能の数値が何を意味しているのか、どんな体感につながるのかを伝えることで、金額だけにとらわれず「納得して選ぶ」意識が生まれます。

制度が一過性の“キャンペーン”で終わらず、暮らしと環境の未来につながる“文化”として根づいていくことが大切だと思うのです。

今わたしたちにできることは?

制度が終了した今も、私たちは「よりよい住まい」を選び、「未来の暮らし」を形づくる立場にいます。補助金があるかないかに関わらず、本当に価値のある住宅とは何かを自ら学び、考えること。それこそがGX志向の本質に近づく第一歩ではないでしょうか。

また、住宅を提供する側・建てる側としては、補助金に頼らずとも選ばれる家づくりを考え、伝えていくことが問われているように思います。環境性能の高さや暮らし心地の良さを数値と体感の両面から届ける努力こそが、制度以上に持続可能な価値を育てていく道だと感じます。

GX=未来の世代へつなぐ選択

制度の成否は一時的なものかもしれません。しかしその根底にあるGXの理念は、これからの日本の住宅政策にとって重要な指針となるはずです。今回の経験を無駄にせず、より良い仕組みと価値観を築いていけるよう、今こそ私たち一人ひとりが行動していく時なのかもしれません。

お問い合わせはこちら

株式会社 馬渡ホーム

取締役会長 馬渡 永実

代表取締役 馬渡 勇一

〒819-0043

福岡県福岡市西区野方5-39-2

電話:092-892-2025(フリーダイヤル :0120-718-933)

FAX:092-892-2026

E-mail:info@mawatari-home.jp

URL:https://www.mawatari-home.jp/